| 안드레아 만테냐가 1480년에 그린 ‘성 세바스티아누스’ /사진출처=루브르박물관 |

|

| 흑사병 시대를 보내며 의학에 대한 관심이 늘었고 해부학을 공부한 르네상스의 거장 레오나르도 다빈치는 ‘모나리자’ 등의 걸작을 남겼다. /사진출처=루브르박물관 |

|

“14세기 유럽을 덮친 흑사병은 결국 르네상스를 불러왔습니다. 1차 세계대전 이후에 ‘바우하우스’로 디자인 혁명이 일어났고, 2차 세계대전 후에는 추상미술의 새로운 움직임이 번져갔죠. 전염병이나 전쟁 같은 재난이 일순간 문화계를 위축시키지만 그것을 거름 삼아 예술은 새로운 꽃을 피워냅니다.” (양정무 한국예술종합학교 교수)

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 공연은 잇달아 취소되고 영화관과 전시장을 찾는 관람객의 발길도 끊겼다. 국가 위기단계가 ‘심각’ 수준으로 격상된 이후로 주요 박물관과 미술관, 공연장은 일제히 문을 닫았다. 방한 하려던 해외 예술인들이 일정을 취소했고, 한국인의 해외 활동도 힘들어졌다.

이 같은 문화계의 대위기에 대해 ‘난생 처음 한번 공부하는 미술이야기’(사회평론 펴냄)의 저자인 양정무 한예종 교수는 흑사병 시대를 선례로 들며 “예술적 성과가 일순간 후퇴하고 창의력의 원천인 여행이 막히면서 예술가들의 활동도 멈췄지만, 질병 극복을 위해 의학과 과학이 발달하는 이성주의 시대와 함께 르네상스가 열렸다”고 설명했다. 몸이 검게 타들어 간다고 해서 흑사병(Black Death)이라 불린 페스트는 1347년에 유럽 전역을 강타했고 90%대의 치사율로 당시 유럽 인구의 절반을 죽음으로 내몰았다. 중세 유럽인들은 신에게 의지하고 기도를 약 삼아 버텼지만 오히려 많은 사람들이 공동체 생활을 하던 수도원에서 가장 많은 희생자가 나오는 등 혼란의 시대가 이어졌다. 병이 보이지 않는 화살처럼 몸을 파고든다고 생각한 중세인들은 화살로 처형당했다 살아난 성 세바스티아누스의 그림을 걸어놓고 치유를 염원하거나 시장 안에도 치유의 기적을 바라며 ‘성모자상’을 그려놓는 등 심리적 의지처를 갈구했다. 물론 그림이 병을 낫게 하지는 않았다. 하지만 유럽을 휩쓴 전염병은 “피렌체 도시 자체가 거대한 무덤이었다”고 한 지오반니 보카치오의 ‘데카메론’(1351)과 같은 문학과 해부학을 연구해 인물화에 접목한 레오나르도 다빈치 등 거장의 활약에 상당한 자극제가 된 것도 사실이다.

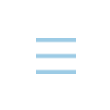

| 김환기의 1951년작 ‘피난열차’ /사진제공=환기미술관ⓒ환기재단 |

|

| 이수억의 1954년작 ‘6.25 동란’ /사진제공=가나문화재단 |

|

| 박고석의 1951년작 ‘범일동 풍경’ /사진제공=국립현대미술관 |

|

우리나라에서도 6·25전쟁이 삶의 근간을 송두리째 앗아가는 와중에도 예술가들은 새로운 미래를 꿈꿨다. ‘한국미술,전쟁을 그리다’(마로니에북스 펴냄)의 저자인 미술평론가 정준모 전 국립현대미술관 학예실장은 “먹고 살 길 막막하던 시절에도 김환기·유영국 등의 화가들은 모던아트협회나 신사실파 등을 결성하고 피난지 부산에 모여 작업하면서 한국 현대미술의 물꼬를 틔웠다”면서 “당시 부산 영도에 있던 대한도기(조선경질도기회사 후신)가 작가들에게 일자리를 줘 작업할 원동력을 제공했고, 종군화가단은 화가들의 사회적 참여를 이끌면서 상당한 전쟁기록화를 남기게 했다”고 전했다.

일각에서는 국가 위기 수준의 코로나 확산이 사회적 불안과 불신을 유발해 집단적 트라우마가 될 가능성을 우려하는 목소리도 나온다. 하지만 질병 이후에는 상흔만 남는 게 아니라 ‘면역력’이 더해진다. ‘남겨진 자들을 위한 미술’(휴머니스트 펴냄)의 저자 우정아 포스텍 교수는 현대미술이 어떻게 상실을 극복하고 사회적 상처까지도 어루만지는지에 주목한다. 우 교수는 “전염병 같은 대재앙이 지나고 난 뒤 사람들은 그 상황을 이해하길 원한다”면서 “무엇 때문에 이런 일이 닥쳤고 누구를 원망해야 할 지, 앞으로 어떻게 해야 이런 일이 벌어지지 않을지에 대한 답을 얻어 끝없는 불안과 분노를 잠재우거나 그렇지 않으면 특정 대상에게 쏟아 부으며 이를 삭일 수 있게 된다”고 말했다. 중세에는 의존할 대상이 신과 교회 밖에 없었고, 마녀 사냥 등으로 원망을 쏟아냈다. 반면 의학이 발달한 현대 사회에서는 전염병의 원인과 향후 대책에 대한 설명이 가능하다. 우 교수는 그러나 “설명만으로 개인과 사회의 상처가 온전히 치유되지는 않는다”면서 “많은 현대의 미술가들은 재난을 거치며 잃어버린 것들, 사랑하는 이들과 사회에 대한 믿음 등 소중한 것들을 ‘올바르게’ 기억하기 위해 작업했고 관객 및 대중과 이를 공유했다”고 설명했다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

조상인 기자

조상인 기자

![학폭의혹 김유진PD·강승현 '사실을 떠나' 사과or반박, 모두 '후폭풍' [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1L47NQVD_GL_119686_m.jpeg)

![[SE★현장] 최강희X김지영X유인영 '굿캐스팅'? 아니죠 "레전드 캐스팅입니다"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1KOPGULE_GL_119657_m.jpeg)

![[Mr.쓴샤인]'본 어게인'이 '본 어게인' 해야 할 것 같은데](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K929W93_GL_119628_m.jpg)

![[SE★현장]'K-밥 스타' 김숙X이영자 "다이어트에 지친 아이돌, 우리에게 오라"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K8NFPJQ_GL_119626_m.jpeg)

!["6만6천원에 모십니다" 은퇴 번복 박유천, 팬클럽 가입비·화보집 논란[SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K89DCS9_GL_119627_m.jpeg)

![[SE★VIEW]'더 킹-영원의 군주' 출발은 약했다…'김은숙의 힘' 입증할까](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSH2I25_GL_119582_m.jpg)

![[SE★현장]'본 어게인' 진세연 "대본 아니라 소설 읽는 느낌, 너무 재미있었다"](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSG1C28_GL_119585_m.jpeg)

!["가방사주면 애인해줘?" 언제적 이야기…'부부의 세계' 폭행·성성품화 논란 [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JR617X9_GL_119571_m.jpg)