|

|

3040세대 정치인들을 중심으로 국민연금 모수 개혁안에 대한 반발의 목소리가 커지고 있다. 이번 개혁안이 청년들에게 불리하게 작용해 지금이라도 제도를 손봐야 한다는 논리다. 18년 만의 연금 개혁을 둘러싼 논란을 일문일답 형태로 정리했다.

①청년이 불리한 제도라는데=결론만 이야기하면 맞다. 정치권이 이른바 ‘청년 독박론’을 내세워 반발하는 지점도 이 대목이다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 최근 자신의 페이스북을 통해 “바로 연금을 더 받는 86세대는 꿀을 빨고, 올라간 돈을 수십 년 동안 내야 연금을 받는 청년 세대는 독박을 쓰는 것”이라며 “거부권(재의요구권)은 이럴 때 쓰는 것”이라고 주장했다.

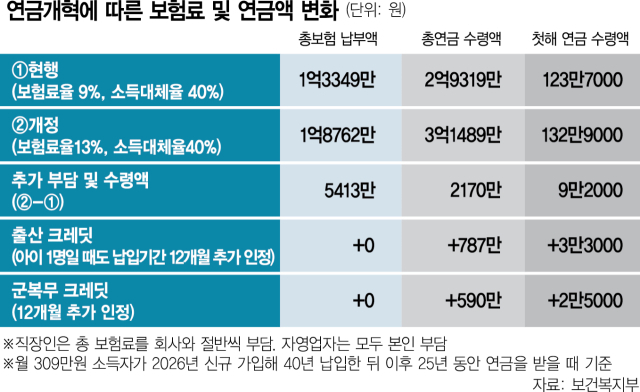

실제 내년에 국민연금에 신규 가입하는 월급 309만 원의 2006년생이 40년간 보험료를 납입하고 25년간 수급한다고 가정하면 납부 보험료는 총 1억 8762만 원이다. 이 스무 살 사회초년생이 낼 총보험료는 아버지뻘인 1976년생 50세 국민연금 가입자가 지난 30년간 낸 보험료와 앞으로 10년간 낼 보험료를 합한 총보험료(1억 4126만 원)보다 4636만 원 많다. 현행 9%의 보험료율은 내년부터 8년간 0.5%포인트씩 올라 2033년에야 13%에 도달한다. 나이가 어릴수록, 국민연금 가입 시기가 늦을수록 13%의 보험료율을 내는 기간이 길어지는 구조다.

②보완 방안은 없었나=정부도 국민연금 개혁이 청년층에 불리하다는 점을 알았다. 그래서 당초 추진된 방안이 지난해 9월 발표된 세대별 차등 인상안이다. 보험료율을 20대는 0.25%포인트씩 16년간, 50대는 1%포인트씩 4년간 다른 속도로 올리자는 제안이었다. 비정규직이나 자영업자들을 중심으로 비판이 터져나왔다. 50대 자영업자의 보험료를 20~30대 정규직보다 더 빨리 올리는 게 옳으냐는 논리다. 특히 일부 연령에서는 세대 간 보험료 ‘역전 현상’까지 나타나는 등 부작용이 불거지면서 정부와 여당도 결국 차등 인상안을 철회했다.

③청년층에 다른 혜택은 없나=청년층을 위한 혜택은 확대됐다. 군 복무와 출산 시 부여되는 크레딧(가입 기간 추가 인정)을 확대하는 방안이다. 2008년 도입된 크레딧 제도는 사회적으로 가치 있는 행위에 대한 보상으로 국민연금 가입 기간을 추가로 인정해주는 제도다. 군 복무 크레딧은 현행 6개월에서 12개월로 2배 늘리고 출산 크레딧은 현재 기존 둘째 아이부터 12개월 인정해주던 것을 앞으로는 첫째 아이부터 12개월씩을 더 인정해준다. 문제는 군 복무와 자녀 1명 출산을 감안해도 2006년생의 총연금액은 3억 2866만 원으로 여전히 1976년생(3억 6679만 원)보다 적은 수준이라는 점이다.

④기금이 고갈되면 청년은 어떻게 되나=이번 연금 개혁에도 국민연금 기금 소진 시기는 2056년에서 2071년(기금운용수익률 5.5%시)으로 길어야 15년 늦추는 데 그친다. 20대가 수령할 즈음에는 이미 기금이 바닥나 있어 낸 돈조차 못 받는 게 아니냐는 불안감도 존재한다. 이기일 보건복지부 차관은 24일 “청년들이 기금 소진에 대해 불안해하니까 국가에서 지급을 보장한다는 내용을 못 박은 것”이라고 설명했다. 정부는 연금을 현재와 같은 기금형에서 부과형(현재 발생하는 보험 지출을 현재 근로자들이 부담하는 방식)으로 바꿔서라도 낸 돈을 못 받는 일은 없게 한다고 강조하고 있다.

⑤연금 개혁을 무효화해야 하나=물론 연금 개혁에 대한 반대 논리에도 타당한 부분은 있다. 그러나 연금 개혁을 백지화하고 소득대체율을 40%로 다시 낮추라는 식으로 논의가 흘러가서는 안 된다는 게 전문가들의 조언이다. 김용하 순천향대 교수는 “국민연금이 100년·200년 지속 가능한 제도로 향해가는 여정이 막 시작한 것”이라며 “자동조정장치까지 이번에 도입됐다면 더 좋았겠지만 첫술에 배부를 수는 없고 주어진 여건에 맞게 차근차근 개혁 일정을 짜나가야 한다”고 말했다. 미완의 개혁이지만 일단 첫발을 뗀 것에 더 방점을 찍어야 한다는 것이다.

![학폭의혹 김유진PD·강승현 '사실을 떠나' 사과or반박, 모두 '후폭풍' [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1L47NQVD_GL_119686_m.jpeg)

![[SE★현장] 최강희X김지영X유인영 '굿캐스팅'? 아니죠 "레전드 캐스팅입니다"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1KOPGULE_GL_119657_m.jpeg)

![[Mr.쓴샤인]'본 어게인'이 '본 어게인' 해야 할 것 같은데](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K929W93_GL_119628_m.jpg)

![[SE★현장]'K-밥 스타' 김숙X이영자 "다이어트에 지친 아이돌, 우리에게 오라"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K8NFPJQ_GL_119626_m.jpeg)

!["6만6천원에 모십니다" 은퇴 번복 박유천, 팬클럽 가입비·화보집 논란[SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K89DCS9_GL_119627_m.jpeg)

![[SE★VIEW]'더 킹-영원의 군주' 출발은 약했다…'김은숙의 힘' 입증할까](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSH2I25_GL_119582_m.jpg)

![[SE★현장]'본 어게인' 진세연 "대본 아니라 소설 읽는 느낌, 너무 재미있었다"](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSG1C28_GL_119585_m.jpeg)

!["가방사주면 애인해줘?" 언제적 이야기…'부부의 세계' 폭행·성성품화 논란 [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JR617X9_GL_119571_m.jpg)