|

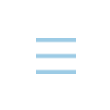

추석을 중심으로 한 긴 황금연휴 고속도로 휴게소 등 공중 화장실을 이용할 때 가장 많이 보는 것 중 하나는 “변기에 물티슈를 넣지 마시오”라는 문구다. 대부분의 물티슈는 플라스틱 성분이라 화장지처럼 자연 분해되지 않는다. 이로 인해 최근 한강버스 내부 화장실이 막혀 물이 역류하는 일도 있었다. 그렇다면 종이가 원료인 화장지는 변기에 넣어도 괜찮을까? 결론은 과도하게 많이 넣지 않는 한 막히는 일은 드물다는 게 전문가들의 의견이다. 실제 집안 화장실은 물론 공중 화장실에서도 휴지통은 사라지는 추세다. 실제 유한킴벌리가 25~49세 주부 900명을 대상으로 조사한 자료에 따르면 2024년 기준 가정 내 휴지통 비치 비율은 46%로 2013년 69%에 비해 사용률이 크게 감소했다. 이에 따라 용변후 화장지를 변기에 바로 버리는 비중도 2013년 51%에서 2024년에는 87%로 크게 증가했다.

화장지를 변기에 버려도 되는 이유 중 가장 큰 이유는 화장지가 고급화 되어 가고 있다는 점이다. 이러한 현상을 설명하기 위해 화장지의 물풀림 원리를 알아야 한다.

|

화장실용 화장지를 구성하는 펄프는 건조 상태에서 펄프와 펄프 사이가 수소결합 형태로 연결되어 일정한 강도를 가지지만, 사용 후 변기에 처리하면 물 분자에 의해 펄프와 펄프 사이의 수소 결합이 끊어지며 물에 풀리게 된다. 배관, 정화조 등을 거치는 과정에서도 물리적인 힘에 의해 물풀림이 가속화된다. 보통 20초 정도면 화장지는 20초 이내 물에 풀린다. 단, 한번에 많은 양을 처리하면 이러한 과정이 일어나기 전에 화장지가 배관을 막을 수 있다.

화장지의 고급화는 평소 쓰는 화장지 칸 수에서 확인할 수 있다. 유한킴벌리의 조사에 따르면 지난해 기준 화장실에서 볼일을 본 후 한 번에 활용하는 화장지 칸 수는 7.6칸(대변처리 기준)으로 나타났다. 이는 11년 전인 2013년(11.8칸) 대비 약 4칸 줄어든 것이다. 소변 처리 시에는 5칸 정도 사용하고 있는 것으로 나타났다. 한 번에 사용하는 화장지 칸 수가 적어지는 이유는 고품질 화장지의 대중화로 설명된다. 고품질 화장지 사용이 늘면서, 흡수력, 닦음성 등이 충분하게 되어, 사용 화장지의 칸 수는 줄어들면서도 만족스러운 결과를 나타내고 있기 때문이다. 두 번째로는 화장지만으로 마무리하지 않고, 화장지로 1차 처리를 하고 이후 화장실용 물티슈, 비데, 샤워 등으로 보다 깔끔하게 마무리 하려는 경향을 들 수 있다.

|

최근에는 고급화에 더해 지구 환경까지 생각해 물로 결합시킨 제품도 나오고 있다. 여러 겹의 화장지를 만들기 위해서 대부분의 화장지는 합지용 풀을 활용해 왔다. 크리넥스에서는 풀 대신 물로 화장지를 결합시키는 아쿠아프레시 공법을 적용해오고 있다. 물에 약한 화장지를 물로 결합시킨다는 것은 발상의 전환일 뿐 아니라 합지용 풀 대체로 인해 탄소배출량 저감까지 촉진돼 지구환경에도 기여하는 특별한 기술이다.

전문가들은 조금 더 섬세한 케어를 위해 좀더 부드러운 바깥쪽면을 사용하기를 추천하고 있다. 실제 화장지 사용에 있어서도 바깥면, 안쪽면을 구분하지 않고 사용하는 경우가 과반에 이르지만, 엠보싱이 있는 바깥쪽으로 사용하면 좀더 섬세한 케어를 할 수 있다는 것이다.

이외에도 이번 조사에서는 사람마다 다른 화장지 사용 패턴을 확인할 수 있었다.

화장지를 끊어 사용하는 방식을 보면 ‘필요한 만큼 끊어서 접어서 사용한다’(63%), ‘필요한 만큼 접으면서 푼 후 끊어서 사용한다’(23%), ‘필요한 양만큼 손에 감은 후 끊어서 사용한다’(11%) 순으로 확인됐다. 물론, ‘필요한 만큼 끊어서 뭉쳐서 사용한다’(3%)는 개성파도 있다.

화장지를 거는 방식도 달랐다. 벽면 바깥으로 화장지를 걸어 두는 비율이 뒤로 거는 것에 비해 3배 이상 높다. 바깥쪽으로 거는 주된 이유로는 오염원과 최대한 접촉하지 않게 벽에 닿지 않아야 된다는 점을, 반대로, 안쪽으로 화장지를 걸어두는 주된 이유로는 물에 약한 화장지의 특성상 물기와 멀리해야 된다는 점을 들고 있다.

|

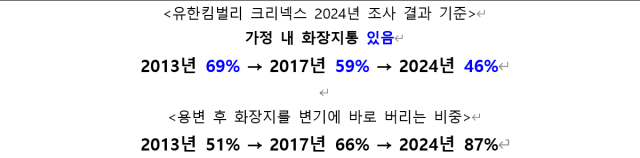

한편 우리나라에서 화장지가 대중화되기 시작한 것은 1970년대 초다. 화장지의 대중화는 위생의 사각 지대에 있던 우리나라 국민들의 건강과 보건 향상에 큰 기여를 했다는 평가를 받는다.

당시 화장실은 흔히 '뒷간' 등으로 부르면서 비위생적인 장소로 인식이 되는 상황이었지만, 산업화로 인해 현대식 아파트가 급격히 늘어나면서 화장실이 수세식으로 바뀌고, 화장실이 집안으로 들어오기 시작했다. 화장지가 익숙해 지면서 그 인기 또한 높아졌다.

시간이 흐르면서 많은 소비자들이 화장지 사용에 익숙해졌지만 새로운 문제에 봉착했다. 화장지를 거실이나 방에서 사용하면서 정작 화장실에서는 신문지나 종이를 구겨서 쓰는 경우가 많아진 것이다. 대신, 화장지는 식탁과 거실에서 사용하거나 화장을 지우고 입가를 닦는 경우에도 사용됐다. 이로 인해 1978년 유한킴벌리는 ‘내 고향으로 날 보내줘!’, ‘화장실 근무를 명함!’이라는 캠페인을 통해 화장지를 화장실에서 사용해야 한다는 것을 알리기도 했다.

![학폭의혹 김유진PD·강승현 '사실을 떠나' 사과or반박, 모두 '후폭풍' [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1L47NQVD_GL_119686_m.jpeg)

![[SE★현장] 최강희X김지영X유인영 '굿캐스팅'? 아니죠 "레전드 캐스팅입니다"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1KOPGULE_GL_119657_m.jpeg)

![[Mr.쓴샤인]'본 어게인'이 '본 어게인' 해야 할 것 같은데](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K929W93_GL_119628_m.jpg)

![[SE★현장]'K-밥 스타' 김숙X이영자 "다이어트에 지친 아이돌, 우리에게 오라"(종합)](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K8NFPJQ_GL_119626_m.jpeg)

!["6만6천원에 모십니다" 은퇴 번복 박유천, 팬클럽 가입비·화보집 논란[SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1K89DCS9_GL_119627_m.jpeg)

![[SE★VIEW]'더 킹-영원의 군주' 출발은 약했다…'김은숙의 힘' 입증할까](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSH2I25_GL_119582_m.jpg)

![[SE★현장]'본 어게인' 진세연 "대본 아니라 소설 읽는 느낌, 너무 재미있었다"](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JSG1C28_GL_119585_m.jpeg)

!["가방사주면 애인해줘?" 언제적 이야기…'부부의 세계' 폭행·성성품화 논란 [SE★이슈]](https://img.sedaily.com/Web/Level/2020/04/1Z1JR617X9_GL_119571_m.jpg)